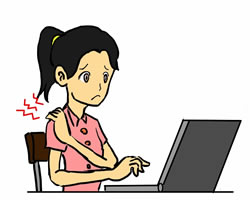

健康コラム ~「肩こり」について ~

胃腸や肺、目や鼻に異常があって肩がこる場合もある。

ものごとに熱中しやすいタイプの人を「こり性」といいます。肩こりもまた、熱中しすぎたときにおこりやすい症状です。肩こりは非常に多くの人にみられる症状だけに軽視されがちですが、肩だけでなく、首すじも背中も同時に苦しくなることが多く、とてもつらいものです。

肩こりの原因はさまざまです。肩や首の筋肉は、体のあらゆる部分の疾患によって過度に緊張しやすく。肩こりを引き起こします。胃腸・肺・肝臓・目や鼻・耳・歯に異常をきたしたり、また血圧が高かったり、動脈硬化症の人に肩こりがおこりやすいのはこのためです。あまり長くつづく場合は、病気も考えられるので注意しましょう。

病的な原因のない肩こりは、筋肉が緊張して収縮し、血行が悪くなることからおこる場合がほとんどです。もともとなで肩や筋力のない人は、血行が悪くなりがちなので、日ごろから肩がこりやすいようです。

肩こりのなかで最も多い原因は精神的なものでしょう。日常生活の中でのストレス、プレッシャーが神経に作用して血行を悪くしてしまうのです。つとめて気分転換をはかり、姿勢をよくし、適度な運動、入浴などで血行をよくするよう心がけましょう。またバランスのとれた食事、十分な睡眠をとることで肩こりは軽減されます。

血行をよくするしょうがパスタ

食欲増進、吐き気止めなどの民間薬として効用の多いしょうがは、血行をよくする作用にもすぐれています。さまざまな種類がありますが、おもに使用されるのはひねしょうがです。生のひねしょうがをおろして小麦粉とまぜあわせたしょうがパスタを患部にはると、血行がよくなり、肩こりがグッと楽になります。

【しょうがパスタ】の作り方

| 作り方 | ①しょうがをおろす

②おろしたしょうがに小麦粉を入れる。 適当なやわらかさになるまでねり、ガーゼ などにのばし肩に貼る。 |

|---|

玉ねぎに含まれる刺激成分は、ねぎやにんにくと同じ硫化アリルです。この成分は消化液の分泌を助けたり、血行を盛んにする作用があります。おろし玉ねぎと、おろししょうが、みそをよくまぜあわせ、ガーゼに塗って患部に湿布します。乾いたらこまみに取り替えるようにします。何度か取替えているうちに、肩がスッと軽くなります。また、高血圧症による肩こりは、玉ねぎのうす茶色の皮を煎じて飲んでも効果的です。

【玉ねぎとしょうがの湿布】の作り方

| 作り方 | ①しょうがとたまねぎをおろす

②ボールなどにおろししょうが、おろし玉ねぎ、みそを1:1:3の割合で混ぜ、これをガーゼに塗って肩にはる |

|---|

酢は疲労回復に欠かせない食べものです。特に良質の醸造酢には新陳代謝を活発にし、イライラを鎮める作用があります。 酢を使った料理を食生活に積極的に取り入れることはもちろんですが、外用薬としての利用価値も見逃せません。熱を伴うつらい肩こりは熱湯1リットルに塩小さじ2、酢大さじ2を加えます。その中に浸したタオルを、熱いうちに肩にあてます。これを何度か繰り返すと血行がよくなり、肩のこりが楽になります。

肩、首のこりにはトロロこんぶを使用

ワカメやコンブに含まれるヨードは、ホルモンを刺激して新陳代謝を活発にします。常食すると肩や首のこりの予防に効果的です。コンブには血圧を下げる作用もあるので、血圧が高いうえに肩こりの人にはぴったりの食品です。調理の必要がないトロロコンブは、手軽なうえに利用範囲も広くとても重宝です。ごはんにかけたり汁物に入れたりして、毎日でも食べたいものです。こりがひどいときには、トロロコンブとだいこんおろしをまぜあわせたものに、しょうがのしぼり汁と醸造酢を加えて常食すると効果的です。

日常生活の注意 ~日常生活のなかに肩こりの原因がないかをチェック~

日常生活のなかにも、肩こりの原因はいろいろあります。枕を替えたり、窮屈な服を着たり、度のあわないメガネをかけていたり、机といすの高さがあっていないままデスクワークをしたり、わるい姿勢で読書をしたりなどということがないか、ふだんの生活をもう一度チェックしてみましょう。

日ごろから肩や首の体操などを取り入れ、疲労や精神的ストレスをためこまず、入浴時間をゆったりとるのもよいでしょう。

こんな方法もあります ~血液の循環をよくして、こりをほぐす薬湯~

肩がこっといるときは、肩をあたためることが大切です。ぬるめのお湯にゆっくりつかると血液の循環がよくなり、肩のこりもほぐれます。薬湯に入浴すると、肩のこりがさらに楽になります。

冬至に入浴するとかぜをひかないといわれるユズ湯は、肩こりをはじめ神経痛、リウマチにも有効です。生のユズ4~5個を4つ割りにして、沸かしたお風呂に入れます。

また、夏みかんは、新陳代謝を活発にし、筋肉疲労に役立ちます。干した皮を沸かし湯に入れるとよいでしょう。

ショウブ湯も肩こりに最適です。薬効があるのは沼や川に自生するサトイモ科の植物で、花ショウブとは異なります。根ごと刈って、陰干しにしたもの(生薬名は菖蒲根。漢方薬局にある)ひとつかみを沸かし湯に入れます。

そのほか、ヨモギやセリも薬湯になります。

参照:主婦と生活社「食べて治す医学大辞典」